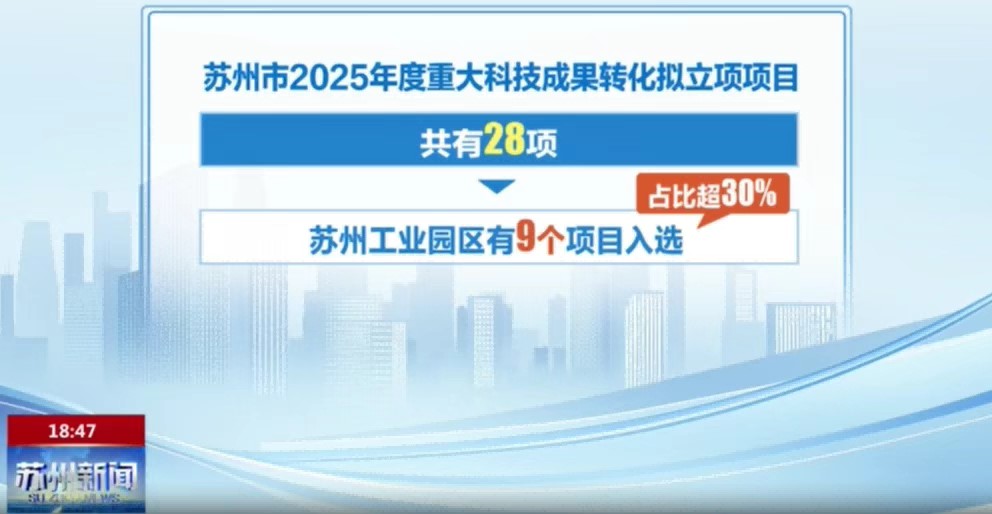

科技創新是高質量發展的核心引擎。日前,2025年度蘇州市重大科技成果轉化擬立項項目名單公布,蘇州工業園區以9個入選項目、占比超30%的亮眼成績,位居全市首位,預計獲得財政經費支持超1億元,展現出園區在培育新興產業、推動科技創新方面顯著成效,為推動高質量發展持續注入強勁動能。

立項數量全市領跑 成果轉化成效顯著

蘇州市重大科技成果轉化項目面向自主創新成果轉化需求,遵循“企業為主體、市場為導向”的原則,支持企業牽頭實施有望形成高價值發明專利、經濟效益和社會效益顯著的重大科技成果轉化,推動涌現一批重大戰略產品,加快創新成果轉化,提升產業整體發展實力。

自2023年該專項啟動以來,園區已累計獲批立項達22項,獲財政支持約2.5億元,覆蓋生物醫藥及大健康、納米技術應用及新材料、人工智能及數字等戰略性新興產業。

除了在項目立項上表現亮眼,園區在構建科技成果轉化的系統性生態上,同樣成效顯著。去年9月,教育部與江蘇省攜手成立首個高校區域技術轉移轉化中心,其中以生物醫藥為攻堅方向的全國高校生物醫藥區域技術轉移轉化中心(江蘇蘇州)(以下簡稱“蘇州生物醫藥分中心”)落戶園區,通過“原創成果→概念驗證→中試試驗→規模生產”全鏈條高校技術轉移模式,搭建連接實驗室與市場的“高速路”。一年多來,蘇州生物醫藥分中心已對接46所高校,征集生物醫藥成果超1800項,篩選高質成果超800項,遴選概念驗證入庫項目200余項,其中40余項進入到分析和成果轉化路徑設計階段。

企業創新活力迸發 研發成果加速涌現

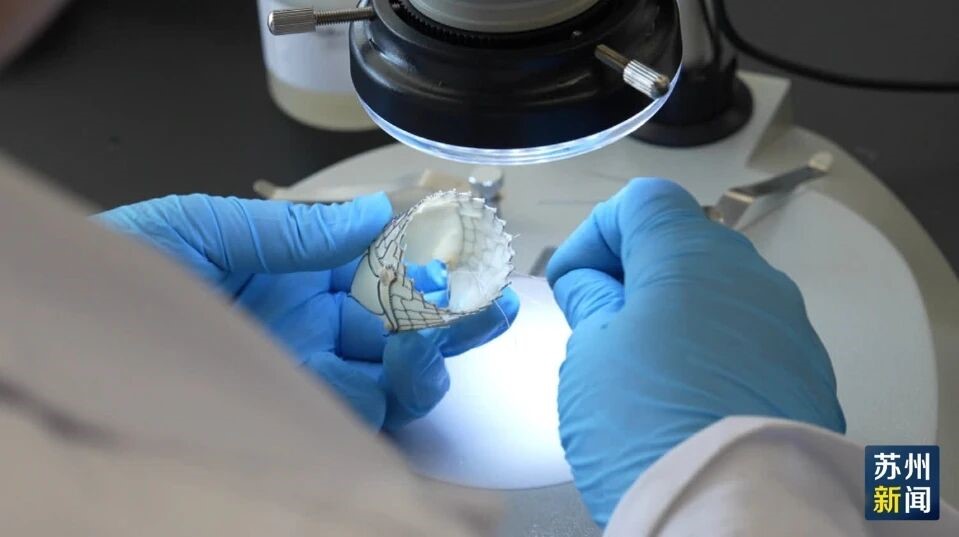

企業是創新的主體,更是成果轉化的主力軍。在本次園區入選的項目中,沛嘉醫療科技(蘇州)有限公司的“治療主動瓣脈返流的經導管介入瓣膜系統和關鍵部件研發及產業化”項目尤為亮眼。

走進沛嘉醫療的瓣膜實驗室里,科研人員正通過將豬心包縫制于鎳鈦支架,模擬人體主動脈瓣功能。該產品針對治療主動脈瓣關閉不全,目前小規格版本已完成多輪臨床試驗,并向國家藥監局提交注冊申請,正在進行疲勞與耐久性測試,測試成功意味著產品可在人體穩定運行5到10年。

值得一提的是,該產品研發過程中,實現了關鍵零部件100%國產化,未來可服務于中重度主動脈瓣反流患者,特別是無法耐受傳統開胸手術的高齡群體,通過微創介入技術恢復瓣膜功能。“通過本次重大科技成果轉化項目的立項,我們將進一步加快產品的更新迭代速度,鞏固并擴大關鍵零部件核心技術成果,同時將盡快實現規模化的生產,造福廣大患者。”沛嘉醫療公共事務高級總監趙東良表示。

沛嘉醫療的突破性進展,正是園區企業創新活力的生動縮影。入選項目中,創新動能正在各個領域持續釋放:恒瑞宏遠“全集成化便攜式移動ECMO系統研發”項目則將打破傳統設備局限,提升急救場景適用性;信達生物“國家一類化學藥胰高血糖素(GCG)/胰高血糖素樣肽-1(GLP-1)雙受體激動劑研發及產業化”項目有望為糖尿病患者帶來更優治療選擇;蘇納光電瞄準光通信賽道,“高速光通信硅電容及集成無源器件研發”項目將助力提升通信設備傳輸效率與穩定性……從生物醫藥到高端制造,多家企業的創新成果亮點紛呈,共同展現出園區產業創新的蓬勃生機。

創新生態不斷優化 服務體系精準賦能

如果把科技成果比作生長的種子,那么創新生態就是滋養它的陽光雨露。一直以來,園區高度重視科技成果轉化工作,持續構建全鏈條、多維度的科技成果轉化服務體系。依托園區全方位的支持,多個曾因創新風險較高、企業參與意愿不足而受阻的科技成果轉化項目迎來轉機。

針對早期項目融資難問題,園區創新推出“園研保”科技成果轉化保險,構建“前端鑒證+過程管理+出險鑒定”全流程風控模式,為高校早期項目提供風險保障。在這一機制下,高校專利可先授權企業使用,待商業化成功后按約定比例分成,違約風險由保險兜底,實現產學研各方風險共擔、利益共享。目前,南京醫科大學、西交利物浦大學兩家高校的部分科技成果轉化項目已納入投保范圍,以“園研保”模式實現破局,吸引多家基金與企業參與合作,推動成果轉化進程提速。

除了“園研保”這一創新舉措,園區還精心打造了“園易聯”等一站式服務平臺,建立起從技術需求對接到產業化落地的完整服務鏈條,并通過定期舉辦“創新聯合體開放日”“揭榜掛帥”等品牌活動,不斷引聚人才、資金、技術等各類創新要素,推動產學研深度融合與協同創新,打通科技成果轉化的“最后一公里”,讓更多科技成果順利走向市場、服務社會。

通過系統化的政策設計、多元化的企業實踐和全方位的生態賦能,園區形成了獨具特色的科技成果轉化模式。未來,以重大科技成果轉化項目為牽引,園區將繼續瞄準重大戰略任務和產業關鍵核心技術攻關,進一步促進科技創新與產業創新的深度融合,推動更多“科技之花”轉化為“產業之果”。

編輯 黃雨琳

2025年11月11日